Prendiamoci cura delle storie soggettive per migliorare le cifre totali

Una riflessione sulle richieste d’aiuto pervenute al Centro GAPP nell’ultimo triennio

Statistiche, percentuali, grafici, commenti che si rincorrono sulle cifre in aumento o in decrescita. Dallo scorso Marzo 2020, tutti noi, a livello mondiale, sperimentiamo anche gli effetti socio-culturali della pandemia da Covid-19: immagini, video, news, interviste. L’emergenza sanitaria si è così duplicata nel suo corrispettivo mediatico: difficile distinguere l’informazione dalla distorsione della notizia. Tale situazione ha permesso al GAPP di riflettere sul particolare momento presente – nel quale persino i bisogni e le richieste d’aiuto hanno rapidamente modificato il proprio andamento – attraverso un confronto sui dati dell’ultimo triennio del Centro. Si è così aperta una riflessione sul futuro che si prospetta a breve e medio termine, nonché una valutazione sugli strumenti più adatti per affrontare le nuove richieste d’intervento post-Covid, pur nel rispetto di una modalità sinergica di lavoro, integrata con la rete territoriale, in modo da valorizzare ogni risorsa e far emergere eventuali criticità o lacune.

Lo studio della letteratura scientifica più recente, i costanti confronti in équipe, lo scambio di riflessioni con i colleghi sulla pratica clinica ci hanno permesso di provare a sintonizzarci sulla nuova frequenza dell’emergenza sanitaria, cercando di intercettare alcune tra le molteplici sfaccettature della nuova situazione, fatta di diverse forme di fragilità, sia dal punto di vista economico-sociale che emotivo-relazionale.

Le ricerche Istat ed il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità delineano un anno 2020 tristemente caratterizzato dall’aumento dei casi di povertà assoluta. Circa metà delle famiglie italiane ha infatti subìto una riduzione delle risorse economiche, alle quali si sono aggiunti gli effetti da Covid sulla salute, sulle abitudini sociali, sulle dimensioni psico-affettive.

La stessa economia mondiale è stata significativamente colpita, e così l’andamento della vita sociale e culturale. La pandemia ha cambiato radicalmente i nostri orizzonti di senso, portando ad un malessere psichico senza precedenti. “Il Covid-19 ha determinato – più o meno direttamente – un incremento generalizzato delle diverse forme di disagio giovanile”, ha commentato Stefano Vicari sulle colonne del Sole24Ore, evidenziando “un +30% di disturbi alimentari e un +30% di ricoveri in NPI per atti anticonservativi con insorgenza più precoce”.

La crescita di queste percentuali tratteggia un quadro di disagio che i giovani stanno ampiamente sperimentando, tanto da manifestare sintomi-messaggi di malessere rivolti agli adulti ed alle istituzioni. Proprio dalla valutazione dei dati e dal considerevole aumento delle richieste che sono arrivate al nostro Centro, sono emersi interrogativi ai quali vorremmo provare a cercare una risposta. Il primo fra tutti: come possiamo esser-ci per gli adolescenti che hanno sperimentato la brusca e prolungata interruzione dell’esperienza di socializzazione e di confronto con i propri coetanei? “Forse il Covid ci ha insegnato che la scuola non è soltanto didattica, anzi, è molto di più: è un’esperienza formativa per tutti”, ha aggiunto Stefano Vicari, precisando che “Chiudere ai ragazzi la possibilità di sperimentare relazioni tra pari, li ha lasciati soli e privi di strumenti per compensare le proprie ansie, soprattutto se consideriamo che l’adolescenza è l’età della vita che privilegia il compagno di banco, piuttosto che un familiare, come depositario delle confidenze”.

C’è un’altra domanda urgente: come possiamo dare sostegno alle famiglie che, in una condizione di sempre più marcata fragilità, si trovano ad affrontare da sole situazioni di grave disagio? Rispondere a queste richieste d’aiuto sembra essere tutt’altro che semplice per i Servizi e gli Enti del territorio nazionale, nei quali si evidenziano alcune criticità nel riuscire ad accogliere, in modo concreto e tempestivo, le richieste di cura delle diverse forme attraverso le quali si declina la sofferenza psichica.

In linea con i dati nazionali del Ministero della Salute, e di quelli ad ampio raggio di Save The Children, anche il Piemonte registra sia una difficoltà ad intercettare la morbilità psichiatrica all’esordio, sia una carenza di servizi e dispositivi terapeutici adeguati a fronteggiare il malessere dei minori e delle famiglie. Grazie al lavoro di rete con i Servizi pubblici del territorio alessandrino, e attraverso un costante confronto con diverse professionalità socio-sanitarie, abbiamo indubbiamente ravvisato una certa fatica ad accogliere le numerose richieste di cura che arrivano nei Centri di Salute Mentale e nella Neuropsichiatria Infantile: c’è mancanza di personale specializzato e, conseguentemente, scarsa disponibilità di risorse e di posti letto.

Nella specificità del nostro gruppo clinico multidisciplinare, analizzando le domande arrivate al Centro GAPP, abbiamo osservato un importante incremento delle forme di disagio nei preadolescenti (con un’anticipazione dell’insorgenza del malessere) e nei giovani adulti. Soprattutto per quest’ultima fascia d’età (18-25 anni) stiamo registrando criticità sempre più importanti. Alle soglie della maggiore età i giovani si trovano in una sorta di area di transizione, resa ancora più aleatoria per il continuo rimbalzo tra i Servizi, rimanendo così in “standby”, se non addirittura dimenticati, del tutto privati dei dispositivi terapeutici e delle strutture di contenimento adeguati ai propri bisogni.

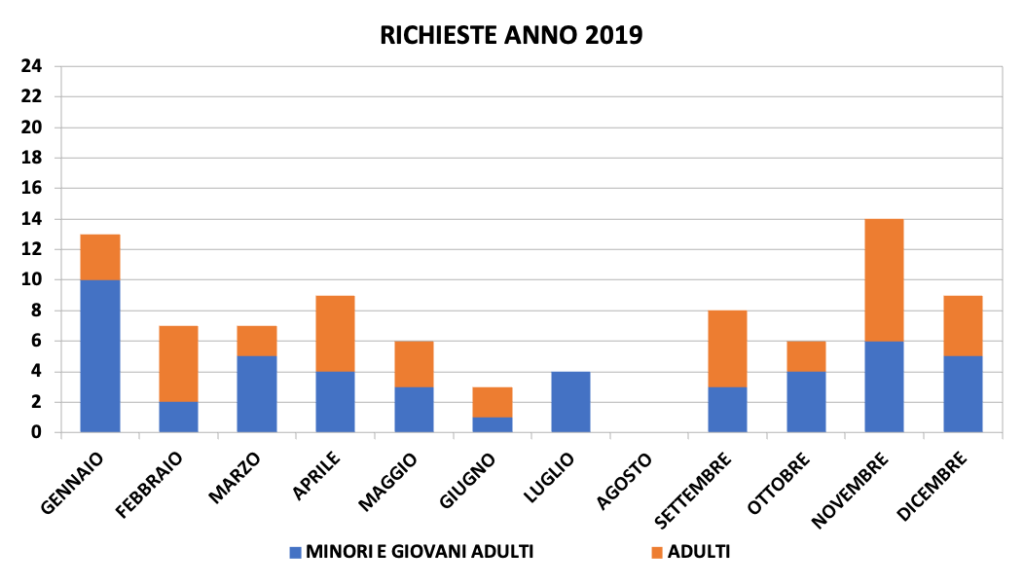

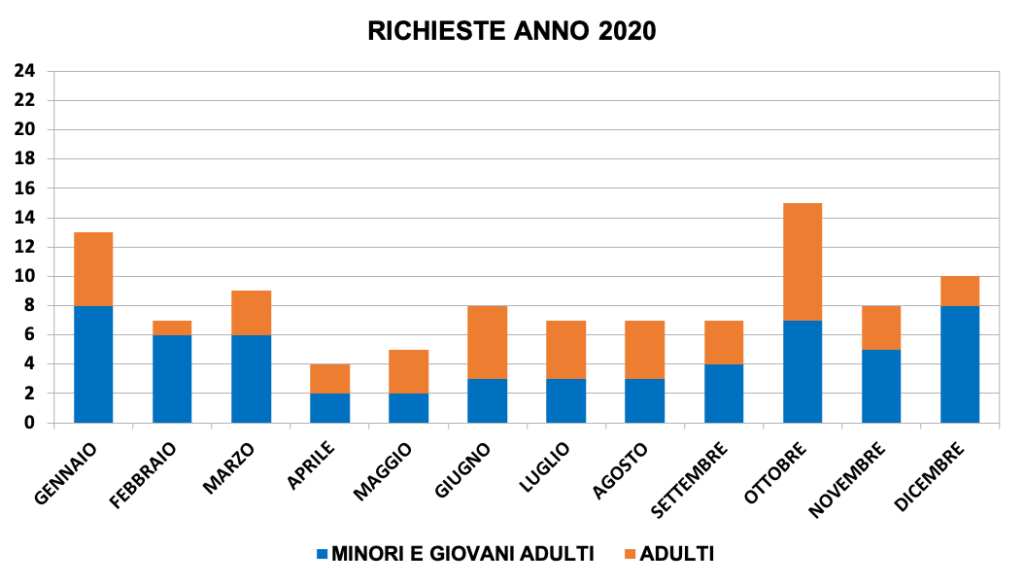

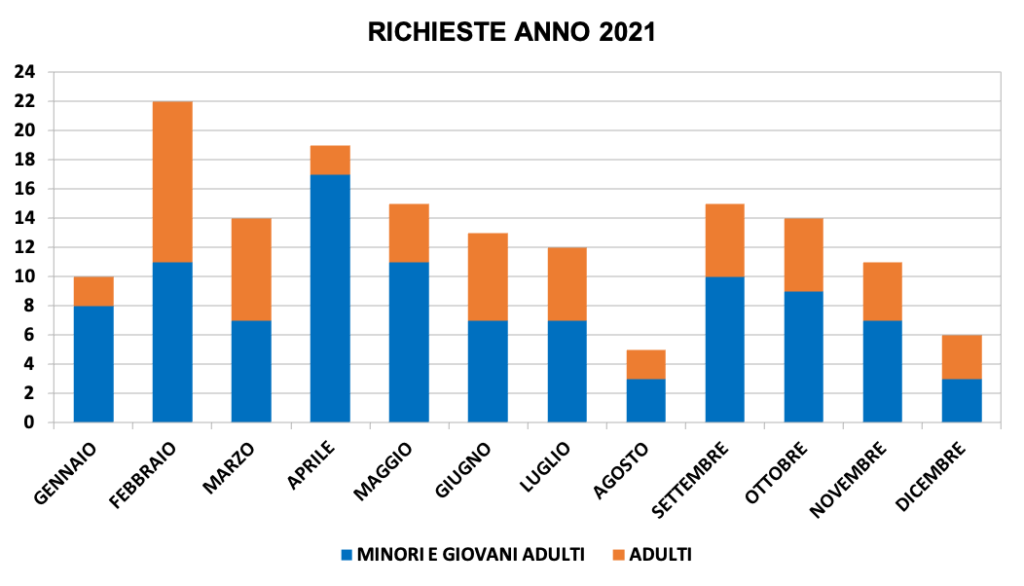

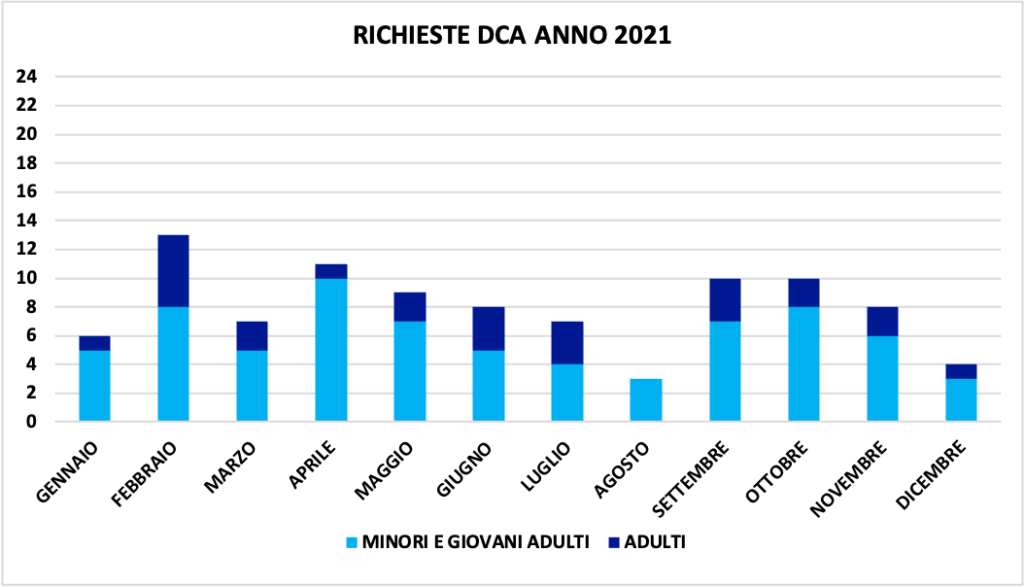

Nell’ultimo triennio 2019-2021 si registra un aumento della domanda del +20% nel 2020, con un raddoppio (+50%) nel mese di ottobre rispetto agli altri mesi. La richiesta sale oltre il +40% nell’anno 2021, con un raddoppio nei mesi di febbraio, aprile e maggio, evidenziando bene, con l’ausilio della rappresentazione grafica, una richiesta senza fluttuazione fra le dodici mensilità, soprattutto se confrontata con l’andamento mensile del 2019.

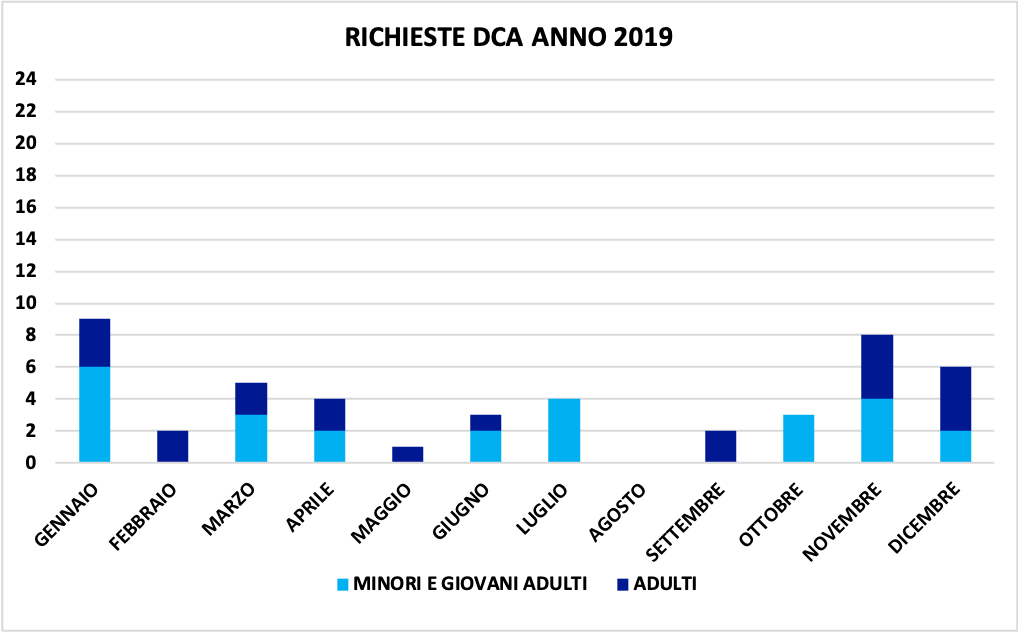

Dal nostro piccolo Osservatorio si conferma dunque l’incremento consistente delle richieste di presa in carico per chi soffre di Disturbi dell’Alimentazione. Un incremento in linea con quanto già rilevato dai Servizi Pubblici e dalle Neuropsichiatrie Infantili del territorio nazionale. Come équipe ci interroghiamo su ciò che sta dietro a questi numeri e ci chiediamo: la sola pandemia può spiegare un incremento così importante del malessere psichico che si esprime attraverso i disturbi alimentari? Che cosa ha reso manifesto l’inedita situazione provocata dal Covid-19?

Ciò che emerge è il rilevante incremento dei casi arrivati all’attenzione degli specialisti e dei servizi tale da creare un allarme sociale che ci porta a riflettere su come la pandemia abbia, in qualche modo, consentito un aumento della domanda di cura delle diverse forme di sofferenza psichica forse proprio perché le ha rese più facilmente comprensibili ed evidenti.

La fisionomia di queste richieste traccia i contorni di un vero e proprio ritratto psico-sociale: pazienti sempre più giovani, nuclei familiari in crisi, giovani adulti con sofferenze sempre più marcate, genitori che “vorrebbero delegare” la cura dei figli agli esperti del settore.

Questa delega rinvia a quella che Lancini definisce “fragilità degli adulti contemporanei sulla quale è indispensabile lavorare”. Non è proprio anche questa una difficoltà che la pandemia ha messo in luce? Una connessione quindi tra la crisi degli adolescenti e il disorientamento delle figure genitoriali e, degli adulti in generale, a svolgere la propria funzione.

Come possiamo dunque utilizzare i numeri che rimandano al bisogno di cura e di risposte imminenti?

Prima di tutto andando oltre i numeri per rintracciare l’unicità di ciascun soggetto e della propria storia. Non progetti o percorsi standardizzati, ma risposte mirate che possano accogliere la singolarità di ogni situazione.

Sarebbe fondamentale provare ad utilizzare le risorse già esistenti attraverso una reale e concreta integrazione e sinergia tra i Servizi Pubblici territoriali e gli Enti del Terzo Settore, affinché si creino delle buone prassi di cura, ampliando i dispositivi terapeutici necessariamente dinamici, in modo da accogliere anche le più recenti forme di malessere. Ci riferiamo a spazi e strumenti vicini al linguaggio dei giovani, indispensabili per entrare in contatto anche con quelli che si trovano a vivere in situazioni di grave povertà e di esclusione sociale. C’è bisogno di risposte urgenti: non è pensabile attendere la costituzione di nuovi servizi dedicati che, sebbene importanti, richiedono tempi lunghi di realizzazione.

Solo con il lavoro sinergico di una rete di servizi si può provare ad intercettare la domanda d’aiuto, che si esprime attraverso i sintomi alimentari. Sarà proprio seguendo il filo d’Arianna dei segni e dei messaggi del corpo che potremo incontrare la più preziosa delle significazioni psicologiche.

Ufficio Stampa – Centro GAPP